Dr. Gerhard Engel

Liberalismus, Freiheit und Zwang

Veröffentlicht in Aufklärung & Kritik, Sonderheft Nr. 2/1998, Schwerpunkt Liberalismus, S. 100-116

Freiheit ist ein Kunsterzeugnis der Zivilisation.

Friedrich August von Hayek(1)

1. Freiheit oder Zwang oder Freiheit durch Zwang?

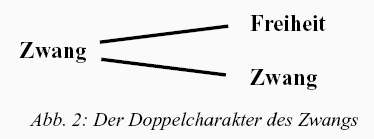

(1) Lassen sich Freiheit und Zwang miteinander vereinbaren? Ohne nähere Erläuterungen zu dieser Frage würde man wohl antworten: Nein. Und das wäre verständlich: Nach dem Alltagssprachgebrauch ist das Begriffspaar "Freiheit" und "Zwang" polar: Man befindet sich nach Auffassung des Alltagsverstandes in dem Maße in einem Zustand der Freiheit, in dem Zwänge fehlen. Je mehr Freiheiten, desto weniger Zwänge und umgekehrt. Jeder Zwang vermindert den Grad unserer Handlungsfreiheit und die Zahl unserer Handlungsoptionen so scheint es.

Aber der Alltagsverstand weiß auch um die freiheitsschaffende Wirkung von Zwängen. Wenn man am Vormittag die Freiheit haben möchte, alle möglichen Dinge zu erledigen, dann tut man gut daran, sich von seinem Wecker beizeiten aus dem Schlaf "zwingen" zu lassen. Solche selbstauferlegten Zwänge finden sich auch noch in vielen anderen Bereichen des Alltagslebens. Wenn man etwa die Freiheit haben möchte, im nächsten Jahr in Urlaub zu fahren, dann sollte man dafür schon heute regelmäßig einen bestimmten Geldbetrag zurücklegen. Ein selbst eingerichteter Dauerauftrag wäre also eine milde Form des Zwangs, der dafür sorgt, daß bis zum nächsten Jahr bestimmte (Reise-) Freiheitsgrade überhaupt erst entstehen. Kurz: Zwänge sind in dem Maße unumgehbar, als sie sich als technische Voraussetzungen für das Erreichen unserer Ziele erweisen.

Aber natürlich haben bei weitem nicht alle Zwänge die Eigenschaft, Freiheitsspielräume zu öffnen. Viele Zwänge sind Zwänge nichts sonst. Der Handtaschenräuber zum Beispiel übt mit seiner Handlung einen Zwang auf sein Opfer aus; und für diejenigen Libertären, die jede Form von staatlicher Zwangsgewalt ablehnen, ist sogar eine Mehrwertsteuererhöhung eine Form des Zwangs, die einem Handtaschenraub nicht völlig unähnlich ist. Ein anderes Beispiel: Viele (wenn auch nicht alle) Frauen empfinden die Regeln, die in islamistischen Staaten das Verhältnis von Frau und Gesellschaft bestimmen, als bloße Zwänge. Ähnliches gilt für die Regeln, die in unserer Gesellschaft im Zuge der Auseinandersetzung um den § 218 StGB diskutiert worden sind: Regeln und die für ihre Einhaltung notwendigen Zwänge (etwa ein spezifiziertes Abtreibungsverbot) können ebenso wie einzelne Handlungen als bloße Zwänge empfunden werden, d.h. als Zwänge, die nicht gleichzeitig auch individuelle Freiheitsspielräume öffnen.

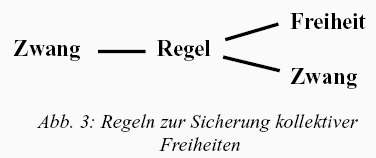

(2) Wir sind Zwängen aber nicht nur dann unterworfen, wenn wir Ziele ansteuern, die wir als Einzelne realisieren können. Wir unterliegen ihnen vielmehr auch und gerade dann, wenn wir in Kollektiven Freiheiten in Anspruch nehmen wollen wie etwa die Freiheit, sich ins Auto zu setzen und in die nächste Stadt zu fahren. Man hat diese Freiheit nur in dem Maße, in dem man sich auf sein Auto und darauf verlassen kann, daß sich alle Verkehrsteilnehmer an bestimmte Regeln halten. Zwang in Form von Verkehrsregeln macht das Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer berechenbar; rechtliche Regelungen ermöglichen es, im Schadensfall Schuldanteile zuzurechnen; und sie erleichtern es, einen Schadensfall ohne große Umstände und ohne ungebührliche Investitionen in moralische Entrüstung abzuwickeln; denn man weiß, daß der Unfallpartner versichert ist andernfalls hätte er keine Nummernschilder und keine Zulassung bekommen. Und wenn man außerdem gegen finanzielle Restrisiken versichert ist, dann bleibt das finanzielle Risiko der Teilnahme am Straßenverkehr überschaubar, so daß wir die Freiheit, Auto zu fahren, auch praktisch in Anspruch nehmen können.

Oder: Wenn Diskussionsteilnehmer die Freiheit haben möchten, im Zusammenhang und für andere verstehbar zu sprechen, dann müssen sie sich an bestimmte Regeln halten; schließlich können nicht alle gleichzeitig sprechen und dann auch noch verstanden werden wollen. Aber da man gerade dann anderen gerne ins Wort fällt, wenn man sich besonders mißverstanden fühlt (und wann tut man das nicht?), kommt man in der Praxis nicht ohne einen Diskussionsleiter aus. An ihn überträgt man eine gewisse Zwangsgewalt: Er darf zum Beispiel jemandem das Wort entziehen oder die Reihenfolge der Wortmeldungen festlegen. Regeln und die sich in ihnen ausdrückenden Zwänge können also der individuellen Freiheit dienen.

(3) Darüber hinaus ist es aber meist auch notwendig, noch eine weitere Form von Zwang auszuüben. Denn wir können nicht davon ausgehen, daß die Menschen freiwillig allen Regeln folgen, die allen bestimmte Freiheitsgrade eröffnen. Obwohl etwa ein unfallfreier Verkehrsfluß im Interesse jedes einzelnen ist, trägt der individuelle Fahrstil diesem Ziel nicht immer Rechnung. Es genügt ja, wenn der jeweils andere sich an bestimmte Beschränkungen hält; man selbst profitiert dann von dem durch andere geschaffenen Sicherheitsniveau und kann mit viel geringerem Risiko zu schnell oder zu gewagt fahren, als wenn alle anderen das auch täten. Wir müssen daher auch sicher sein können, daß die anderen die betreffenden Regeln kennen und einhalten. Daher etablieren wir in bestimmten Bereichen nicht nur Regeln, sondern auch Zwänge, die ihre Befolgung sicherstellen sollen (man könnte sie deshalb "Meta-Zwänge" nennen). Führerscheinprüfungen sowie Polizei-Patrouillen und Radargeräte sind der (mehr oder weniger) sichtbare Ausdruck solcher Zwänge (vgl. Abbildung 3). Die kollektive Einführung von Regeln und von Zwängen, die ihrer Absicherung dienen, hat aber nicht nur für die unmittelbar Beteiligten Vorteile. Sie kann sogar noch positive Auswirkungen auf diejenigen haben, die an den entsprechenden Freiheitsgraden gar nicht interessiert sind. Auch die alte Bäuerin auf dem Dorfe, die gar kein Auto besitzt, kann ihre Lebensmittel und Bedarfsgüter letztlich auch deshalb so billig einkaufen, weil das regelgesteuerte Transportsystem auf effiziente Weise die nachgefragten Güter in jedem Winkel der Republik verfügbar macht.(2)

Diese Beispiele zeigen: Freiheit setzt einen umfangreichen Rechtsrahmen voraus. Er definiert (!) und schützt unser Leben und unser Eigentum und ermöglicht uns damit zahlreiche Aktivitäten, die wir ohne ihn nicht oder nur schwer durchführen könnten. Nur wenn dieser Rechtsrahmen existiert, können wir beispielsweise mit einem hinreichenden Grad an Sicherheit annehmen, daß wir den Zeitpunkt unserer geplanten Urlaubsreise auch erleben werden sowie auch das Geld zurückerhalten, das wir anderen anvertraut haben. Erst ein Rechtsrahmen für alle schafft und sichert solche "individuellen" Freiheiten wie eine Auslandsreise. Aber jeder Rechtsrahmen, der uns Freiheitsgrade schafft, schränkt notwendigerweise gleichzeitig auch bestimmte Freiheiten ein: Wir können bei weitem nicht mehr in jedem Falle das tun, wonach uns gerade ist.(3) Freiheit, die mit der der anderen vereinbar ist, muß also in ein System von Regeln eingebettet sein; sie ist kein "Ziel für sich", sondern eine Voraussetzung für Freiheiten (Jasay 1995, S. 23).

Aber auch ein Rechtsrahmen allein würde noch nicht genügen. Die Verfolgung unserer jeweiligen individuellen Ziele setzt nämlich voraus, daß uns die anderen Menschen auch die Freiheit zubilligen, sie anzusteuern: Es ist sinnlos, für eine Auslandsreise zu sparen, wenn sie von den Mitbürgern als ein Anschlag auf die ethnische Solidarität oder als Kollaboration mit den Ungläubigen gewertet würde. Die Toleranz anderer Menschen und die (auch) dadurch mögliche staatliche Gewährung von Freizügigkeit sind ebenfalls notwendige Bedingungen für individuelle Freiheiten.

(4) Wenn Zwänge Freiheitsspielräume schaffen und sichern, dann können wir daraus ein Kriterium gewinnen, mit dem sich legitime und illegitime Zwänge voneinander unterscheiden lassen. Die Legitimität von Zwängen hängt demnach davon ab, ob wir den Zielen, die mit Hilfe von Zwängen erreicht werden sollen, zustimmen (können) oder nicht. Wenn wir beispielsweise nicht selbst den Wecker auf 7.00 Uhr gestellt haben, sondern der Wecker von einer anderen Person ohne unsere Zustimmung gestellt wurde, dann sehen wir diese Form des Zwangs als illegitim an. Und wenn wir ohne unsere Zustimmung zum Beispiel einen Geldbetrag nicht ausgezahlt erhalten, statt dessen aber die Zusicherung bekommen, die Einbehaltung dieses Betrages sei nur zu unserem (langfristigen) Wohle geschehen etwa im Interesse unserer Alterssicherung , dann ist es zumindest diskussionswürdig, ob es sich dabei tatsächlich um legitime Zwänge handelt.

Wir können die Legitimität von Zwängen also danach beurteilen, ob sie aus Zielen folgen, die wir uns selbst gesetzt haben oder mit denen wir uns wenigstens einverstanden erklären (können). Wenn wir hier an die aus der Ethik bekannte Unterscheidung zwischen hypothetischen und kategorischen Imperativen anknüpfen, können wir folgende Unterscheidungen treffen: Hypothetische Imperative gleichen technischen Anweisungen: Wenn man ein bestimmtes Ziel X erreichen will, dann muß man Y tun. (Wenn man fernsehen will, muß man den Fernseher an eine Stromquelle anschließen). Kategorische Imperative sind dagegen solche, bei denen eine Bezugnahme auf eine solche Bedingung fehlt. In der gleichen Weise können wir von hypothetischen und kategorischen Zwängen sprechen: Hypothetische Zwänge sind solche, mit denen man sich gewissermaßen automatisch einverstanden erklären muß, wenn man bestimmte Ziele hat. Kategorische Zwänge dagegen können wir solche nennen, die jemanden zu etwas zwingen, ohne daß er den entsprechenden Zielen seine Zustimmung gegeben hat.

(5) Wer über die Freiheit des Individuums in der Gesellschaft nachdenkt, kann an die Regeln folgende Fragen stellen:

1. Welcher Art sind die Regeln, die wir (zweckmäßigerweise) einhalten sollten? Es versteht sich von selbst, daß diese Frage nicht apriori beantwortbar ist: Das Wollen der Menschen kann in einer demokratischen Gesellschaft nur empirisch festgestellt werden.

2. Woher kommen die Regeln, die wir einhalten sollten? Rechtsstaatlich verfaßte Gesellschaften haben einen (sicherlich noch verbesserungsbedürftigen) Weg gefunden, auf dem die individuellen Präferenzen sich in kollektive Regeln umsetzen.

3. Wie etablieren wir die Regeln, die wir einhalten sollten? Hier werden Probleme der Durchsetzung, der "Administrierbarkeit" von Regeln thematisiert.

4. Brauchen wir überhaupt Regeln? Auch der überzeugteste Libertäre wird diese Frage mit Ja beantworten; aber er wird darauf verweisen, daß sich die Regeln, nach denen die Menschen sich ihr Zusammenleben organisieren, sich aus den Präferenzen der Beteiligten schon von selbst ergeben werden ganz ohne staatliche Bevormundung.

Entsprechende Fragen können wir auch an den Zwangsapparat stellen, der die Einhaltung der jeweils gewünschten Regeln sichert:

1΄. Welcher Art ist dieser Zwangsapparat? Wenn man diese Frage in deskriptivem Sinne auffaßt, dann wird diese Frage von der vergleichenden Politikwissenschaft behandelt. Aber auch ein normatives Verständnis der Frage ist möglich; dann geht es um den optimalen Zwangsapparat wenn bestimmte Präferenzen gegeben sind.

2΄. Woher kommt dieser Zwangsapparat? Diese Frage läßt sich in historischer Perspektive behandeln. Aber wir können auch versuchen, sie mit den Mitteln der Ökonomik zu beantworten; dann streben wir eine Erklärung mit Hilfe theoretischen Wissens an: Warum ist ein bestimmter Zwangsapparat entstanden?

3΄. Wie etablieren wir diesen Zwangsapparat? Genügt da der "gute Wille", oder müssen dafür ganz bestimmte soziologische oder ideengeschichtliche Voraussetzungen erfüllt sein? Die Schwierigkeiten bei dem Versuch, etwa in den osteuropäischen Ländern (vor allem in Rußland) die Marktwirtschaft zu etablieren, scheinen eher das Letztere nahezulegen.

4΄. Brauchen wir überhaupt einen Zwangsapparat? Auch der überzeugteste Libertäre wird diese Frage bejahen; aber er wird darauf bestehen, daß dieser Zwangsapparat von den ihm unterworfenen Individuen "frei gewählt" wurde was immer das genau bedeuten mag.(4)

Die verschiedenen Paradigmen des Liberalismus unterscheiden sich nun darin, welche Antworten sie auf diese Fragen geben. Eine libertäre Auffassung würde die Frage 4΄ verneinen oder nur unter der Bedingung akzeptieren, daß es sich bei diesem "Zwangsapparat" nicht um einen "Staat" handelt. Liberale Auffassungen, vor allem die Ordoliberalen,(5) neigen dagegen eher dazu, den Staat bei der Ordnung der Freiheit für unerläßlich zu halten. Freiheit gibt es nach ordoliberaler Vorstellung nur im und durch den Staat oder eben nur auf einem erheblich niedrigeren Niveau. Aber welche Partei hat in diesem Streit recht? Versuchen wir, uns einer Antwort zu nähern.

2. Von Mises zu Hoppe: Fortschritt oder Rückschritt in der Freiheitsdebatte?

(6) In den Jahren 1920 bis 1934 gab es in Wien eine bemerkenswerte Institution. Etwa alle 14 Tage trafen sich Nachwuchsgelehrte, aber auch Studenten und interessierte Laien der verschiedensten Fachrichtungen bei dem Nationalökonomen und Gesellschaftstheoretiker Ludwig von Mises zu einem Privatseminar.(6) In ihm wurden neben den Grundlagen der Ökonomie auch Fragen der Wirtschaftspolitik sowie liberale Antworten auf wirtschaftspolitische Tagesprobleme erörtert.

Warum ist diese historische Tatsache in unserem Zusammenhang erwähnenswert? Zunächst fällt auf, daß man sich nicht in einem offiziellen Seminar der Wiener Universität traf. Der wichtigste Grund dafür war, daß Mises einen wirtschaftspolitischen Kurs befürwortete, der der damaligen sozialistischen Praxis in Österreich radikal widersprach. Wenn man, wie Mises, gegen die Vorherrschaft des Staates in der Wirtschaft etwas zu sagen wagte, begab man sich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts jedoch freiwillig ins akademische Abseits. Und nicht nur das: Am 12.3.1936 marschierten die deutschen Truppen in Österreich ein. Noch am Abend des Einmarsches drangen die Nationalsozialisten in die Wohnung von Mises ein und beschlagnahmten Bücher, Akten und Manuskripte. Glücklicherweise war Mises nicht anwesend: Er lehrte zu dieser Zeit in Genf. Mises kehrte auch nicht mehr nach Österreich zurück, sondern wanderte schließlich nach Amerika aus. Auch dort war seine akademische Karriere steinig: Er lehrte zwar an verschiedenen Universitäten, aber sein Gehalt bezog er von einer privaten Stiftung.

Aber obwohl Mises in der akademischen Welt nicht die Anerkennung fand, die ihm manche seiner Anhänger wünschten, hatte er dennoch Schüler, die seine Gedanken weiterentwickelten. 11 Jahre nach Mises Tod, also 1982, gründete sein Schüler Murray N. Rothbard zusammen mit dem Journalisten Lewellyn Rockwell das Ludwig-von-Mises-Institut in Auburn, Alabama. Die Publikationen dieses Instituts, etwa das "Libertäre Manifest" (Rothbard, 1978), sind bislang fast alle unübersetzt geblieben. Lediglich vom Rothbard-Nachfolger Hans-Hermann Hoppe gibt es ein (inzwischen vergriffenes) deutschsprachiges Buch, in dem das libertäre Programm systematisch entwickelt wird: die Studie "Eigentum, Anarchie und Staat. Studien zur Theorie des Kapitalismus" aus dem Jahre 1987. In diesem Buch entwickelt Hoppe die These, daß Lösungen für unsere heutigen gesellschaftlichen Probleme nur Lösungen ohne Staat sein können. Genauer: Wenn wir Wert darauf legen, daß das menschliche Miteinander nach allgemeinen Vorstellungen von Gerechtigkeit und Freiheit verläuft, dann ist für eine Entität namens "Staat" kein Platz. Hoppes These lautet:

(I) "[Hier] ... wird die These entfaltet und begründet, daß es für die Existenz eines Staates ... nicht den Schimmer rechtfertigbarer Gründe gibt". (Hoppe, 1987, S. 9)

Dies sind starke Worte. Aber ist diese Behauptung wahr? Wenn wir wissen wollen, ob eine Behauptung wahr ist, sollten wir in einem ersten Schritt fragen, was die betreffende These bedeutet (1. Schritt), um anschließend fragen zu können, ob sie wahr ist, also mit den bekannten Tatsachen übereinstimmt (2. Schritt). Und schließlich gilt es, sich zu fragen, ob von Mises mit diesem Satz einverstanden gewesen wäre. Ist es so, daß es auch nach Auffassung von Mises für einen Staat "nicht den Schimmer rechtfertigbarer Gründe gibt"? (3. Schritt) Fragen wir also zunächst, was die These bedeutet, daß die Existenz eines Staates nicht gerechtfertigt werden kann.

(7) Nach politikwissenschaftlichem Verständnis ist ein Staat eine Organisation, die Regeln gegenüber jedermann durchsetzen kann, der sich in ihrem Einflußbereich aufhält. Dieser Einflußbereich ist territorial definiert: Die Regeln, die in einem Staat gelten sollen, sind (nur) in einem bestimmten räumlichen Bereich gültig. In der Formulierung "gegenüber jedermann" liegen sowohl die Chancen als auch die Risiken des Staates verborgen. In einer optimistischen Version besagt diese Formulierung, daß der Staat denjenigen Regeln zur Geltung verhilft, die allgemein zustimmungsfähig sind; wenn sich jemand an sie nicht hält, dann wird er im Interesse aller anderen entsprechend sanktioniert wie einflußreich er auch sein mag. Das bedeutet, daß der Staat in der Theorie gegen Partikularinteressen resistent ist: Wer viel Geld hat, kann sich dennoch keine Gerichtsurteile kaufen; wenn das doch vorkommen sollte, dann betrachten wir das als Versagen eben jener Institution, die wir Staat nennen. Niemand sollte also stärker als der Staat sein mit dieser schon von dem englischen Philosophen Thomas Hobbes getroffenen Feststellung soll den Individuen zugesichert werden, daß sie im Konfliktfalle auf ihren Schutz gegen andere Individuen oder Gruppen rechnen können.

Aber es gibt auch eine pessimistische Version dieser Definition. Denn wenn der Staat Regeln gegenüber jedermann durchsetzen kann, die im allgemeinen Interesse liegen kann er dann nicht auch Regeln durchsetzen, die nicht im allgemeinen Interesse liegen? Und genau dies befürchten Libertäre, für die der Staat in seinem Umfang schon längst jedes rechtfertigbare Maß gesprengt hat und daher eine grundsätzliche Staatsskepsis legitimiert. Denn der Libertäre befürchtet: Wenn man dem Staat den kleinen Finger gibt, dann nimmt er bald die ganze Hand oder, wie in manchen westlichen Wohlfahrtsstaaten, 50% des Sozialprodukts und mehr. Denn in der Theorie, so könnte der Libertäre argumentieren, mag ein Staat funktionieren und auch gerecht gedacht sein; in der Praxis hätten sich die Staaten eben nicht auf die Sicherung und Schaffung individueller Freiheiten und Gerechtigkeit konzentriert, sondern seien zu aufgeblähten Zwangsinstitutionen mißraten, die die Freiheit der Bürger in unzulässiger und unzumutbarer Weise beschränken.

(8) Auch Hoppe bietet eine Definition des Staates, aber sie lautet etwas anders:

(II) Staat =def. "jeder Durchsetzer von Recht und Ordnung" (Hoppe, 1987, S. 149).

Es fällt vielleicht auf, daß hier die Worte "gegen jedermann" fehlen, die noch in Definition (I) auftauchten. Und vor allem: Offenbar kann es auch mehrere Anbieter von Recht und Ordnung geben ("jeder"). Aber auch in dieser Bestimmung zeigen sich Chancen und Risiken.

Die optimistische Version geht davon aus, daß beliebige Organisationen als Anbieter von Recht und Ordnung am Markt auftreten können, und daß diejenige Variante sich "am Markt durchsetzen" wird, die am besten Recht spricht und am besten Ordnung schafft, und das noch zu vergleichsweise günstigeren Preisen.

Wie ist das zu verstehen? Marktprozesse, also der wechselseitige Tausch von Gütern und Dienstleistungen, sind für Produzenten und Konsumenten von Nutzen und können daher prima facie ganz ohne Zwang ablaufen: Käufer und Verkäufer werden "handelseinig", wenn sie durch den Tausch ihren Nutzen subjektiv erhöhen. Wer schlechtere oder teurere Produkte liefert als die Konkurrenz, scheidet aus dem Wettbewerb der Anbieter aus im Interesse aller Konsumenten. Diese Idee eines durch freiwillige individuelle Zustimmungsakte legitimierten Produktionsapparates wird von den Libertariern nun auch auf die Produktion staatlicher Leistungen ausgedehnt: Auch wer am besten Recht und Ordnung "produziert", soll sich gegenüber der Konkurrenz durchsetzen können ganz ohne Zwang.

Dagegen besagt die pessimistische Version von (II), daß die Konkurrenz zwischen "Anbietern von Recht und Ordnung" nicht zum Paradies, sondern zur anarchischen Kleinstaaterei des 17.19. Jahrhunderts zurückführen würde wenn nicht gar zu einer Konkurrenz von mafiaähnlichen Organisationen. Denn wenn man zwischen verschiedenen Anbietern von Recht und Ordnung wählen kann warum sollte sich der einzelne dann einer drohenden Sanktion unterwerfen, statt sich mit einem anderen "Anbieter" von Recht von Ordnung zu verbünden? Der Pessimist wird etwa auf das zeitgenössische Rußland oder auf das einst so vielversprechende Tschechien verweisen, um den Libertarier von der Notwendigkeit einer rechtsstaatlichen Organisation zu überzeugen, ohne die es eben gerade nicht zu einem geregelten Wettbewerb aller mit allen käme, sondern zu einem Kampf aller gegen alle.

Wäre man pedantisch veranlagt, dann könnte man schon jetzt einen Einwand gegen Hoppe vorbringen, und zwar den der begrifflichen Unschärfe. Denn wenn wir die Bestimmungen (I) und (II) zusammennehmen, dann scheint Hoppe zu sagen, "daß es für die Existenz einer Organisation, die Regeln durchsetzen kann, auch nicht den Schimmer rechtfertigbarer Gründe gibt." Aber das wäre eine unfaire Interpretation. Hoppe scheint eher zu meinen, "daß es für die Existenz einer Organisation, die Regeln durchsetzen kann, auch nicht den Schimmer rechtfertigbarer Gründe gibt." Wir brauchen nach seiner Auffassung also durchaus Regeln und (mindestens) eine Institution, die sie durchsetzt; aber wir sollten keinen Monopolanbieter von Regeln akzeptieren.

Der erste und wichtigste Unterschied zwischen einer Konzeption, die Freiheit durch Zwang erzeugen möchte, und einer libertären Konzeption, die Freiheit ohne Zwang propagiert, besteht also in der Einstellung zum Staat als Monopol-Anbieter von Rechtssicherheit sowie von äußerer und innerer Sicherheit. Ähnlich wie ein Konkurrenzmarkt im Interesse der Konsumenten ist, weil hier kein Anbieter den Markt beherrscht, soll nach libertärer Vorstellung auch das Angebot an Sicherheitsdienstleistungen von so vielen Anbietern stammen, daß sich keine monopolistischen Strukturen herausbilden können.

In vielen westlichen Staaten hatte der Staat nun tatsächlich zahlreiche Anbietermonopole: Postdienstleistungen, Elektrizität, Schulen, Telekommunikationsanlagen, in manchen Staaten sogar Banken und die Stahlindustrie all dies lag nicht selten in staatlicher Hand. Liberale und Libertäre haben allerdings, wenn ich es recht sehe, hier keinerlei Meinungsverschiedenheiten: Sie stimmen darin überein, daß der Staat keine Anbietermonopole dieser Art besitzen sollte. Aber der Liberale weiß, daß dies nur mit Hilfe des Staates selbst durchsetzbar ist. Und der Staat ist dabei durchaus erfolgreich: Die seit 15 Jahren weltweit zu beobachtende staatliche Deregulierungsbewegung schafft Schritt für Schritt diese Anbietermonopole ab.(7)

Meinungsverschiedenheiten gibt es jedoch auf einem anderen Gebiet: Sollte der Staat auch das "Angebotsmonopol" von Recht und Ordnung und von äußerer und innerer Sicherheit besitzen? Eine liberalistische Position würde diese Frage verneinen, eine (ordo-) liberale Position dagegen bejahen.

(9) Wir haben also jetzt den Sinn der These von Hoppe geklärt. Sie bedeutet: Für die Existenz einer zentralen und alleinigen (also: konkurrenzlosen) Instanz, die bestimmte Funktionen im Interesse aller wahrnimmt, gibt es nicht den Schatten eines vernünftigen Arguments.

Wie begründet nun Hoppe seine These? Knüpfen wir an die Schlüsselfragen an, mit denen wir eine gesellschaftstheoretische Position identifizieren wollten. Fragen wir also zunächst, welche Regeln es sind, die schützenswert sind (vgl. oben, Frage 1). Es sind nach Hoppe die folgenden beiden Grundregeln:

Die erste Regel ist das Gewaltausschlußprinzip. Es lautet: "Begründen heißt: gewaltfrei begründen." Hoppe schreibt:

"Damit eine Aussage als überprüfungsfähig gelten kann, muß vorausgesetzt sein, daß man ohne Anwendung von Gewalt zu einer einheitlichen Beurteilung ihrer Validität [Gültigkeit, G.E.] gelangen kann; ist hierfür Gewalt erforderlich, so kann sie nicht mehr als anerkennungsfähig gelten, da Gewalt aufgrund allgemeiner Anerkennung als nicht-allgemein anerkennungsfähig gilt." (Hoppe, 1987, S. 48)

Die zweite Regel ist das Prinzip des Rechts auf ursprüngliche Appropriation. Es lautet:

"[J]ede Person kann ... die Verfügungsgewalt über alle anderen Dinge erlangen, die noch von keiner anderen Person bearbeitet worden sind, sondern sich im Naturzustand befinden, indem sie diese Sachen ihrerseits als erste bearbeitet und damit für jedermann erkennbar als ihr Eigentum sichtbar macht. Sind Dinge erst einmal auf diese Weise angeeignet worden, dann kann Eigentum an ihnen nur noch aufgrund freiwilliger vertraglicher Übertragung von Eigentumstiteln von einer Person auf eine andere begründet werden. Jeder Versuch, sich Eigentum auf andere Weise anzueignen, ... ist ... Aggression." (ebd., S. 13f.)

Eigene Tätigkeit ist also etwas, das für uns das Eigentum an einem Ding begründet. Um mit John Locke zu sprechen: Ich vermische meine Arbeit mit einer bislang herrenlosen Sache, und dann gehört sie mir. Wenn ein anderer danach auf die gleiche Sache zugreift, habe ich das Recht auf Verteidigung meines Eigentums. Wir können nach Hoppe beispielsweise an einem Wald, der bislang niemandem gehört, dadurch Eigentumsrechte erwerben, daß ich mich in ihm vergegenständliche, indem ich etwa einen Maschendrahtzaun darum herumziehe oder ihn hege und pflege, jedenfalls irgendwelche Spuren meiner Tätigkeit darin hinterlasse. "Ursprüngliche" Appropriation, also die Aneignung bislang herrenloser Güter, vollzieht sich durch Arbeit. Natürlich dürfen wir auch Gegenstände nutzen, die schon jemandem gehören. Dies ist jedoch nur zulässig, wenn uns diese Gegenstände per Vertrag oder Tausch übereignet wurden.

Nach Hoppe kann man Eigentum also nur auf drei Wegen legal erwerben: durch ursprüngliche Appropriation oder aber durch Tausch und Überlassung (Schenkung und Erbe). Jeder Beteiligte muß hier seine Zustimmung geben.(8)

(10) Wie begründet Hoppe nun diese beiden Prinzipien? Nicht durch Erfahrung, etwa durch den konsequentialistischen Hinweis auf die Folgen bestimmter Eigentumsordnungen. Es ist nach seiner Auffassung für Begründungszwecke unerheblich, ob wir beobachten können, daß die Menschen nicht wollen, daß ihnen Gewalt angetan wird und daß sie in der Regel auch keine Gewalt anwenden. Es ist ebenfalls unerheblich, daß sie nicht wollen, daß ihr Eigentum unrechtmäßig entwendet oder benutzt wird. Begründungstheoretisch bedeutsam ist allein dies: daß sie das alles nicht wollen können. Entscheidend für Hoppes Begründung seiner Grundsätze ist also nicht, daß diese Prinzipien faktisch anerkannt sind, sondern daß ihr Gegenteil nicht konsistent behauptet werden kann. Er begründet also nicht empirisch, mit dem Hinweis auf Fakten, sondern apriorisch: mit dem Hinweis auf (angebliche) Denknotwendigkeiten. Denn wenn wir das Recht auf Eigentum an selbsterarbeiteten Dingen nicht anerkennen würden, dann könnten wir uns nur unter Verstoß gegen das erste Prinzip des Gewaltausschlusses die Früchte fremder Arbeit aneignen: Nur durch Argumente lassen sich andere kaum davon überzeugen, uns ohne Gegenleistung an ihren Gütern teilhaben zu lassen. Daher sind es auch nicht die gewöhnlichen Bürger, die sich über die genannten Prinzipien hinwegsetzen:

"Es gibt in der Realität nur eine Gruppe von Personen, die regelmäßig gegen das dargestellte, objektiv begründbare Regelsystem verstoßen, die Gruppe der den Staat und seine Organe verkörpernden Personen." (Hoppe, 1987, S. 16)

Daraus folgt: Ein Staat ist nach Hoppe eine Institution, die sich von der Mafia nur graduell unterscheidet. Seine Beamten erscheinen in dieser Perspektive wie Mafiosi, die eines schönen Tages in der Pizzeria erscheinen und verkünden, daß von nun an jeder Zehnte ihnen gehöre im Interesse des Mobiliars und der Gesundheit des Personals und der Gäste.

Was kann man nun gegen diese Behauptung vorbringen? Zunächst dieses: Die beiden zitierten Grundsätze sind keineswegs apriori. Wären sie es, dann könnte man das Gegenteil dessen, was in den Grundsätzen behauptet wird, nicht beobachten. Es ist denknotwendig, daß es entweder regnet oder nicht regnet; beides gleichzeitig wird man nicht beobachten können. Es ist vielleicht auch noch denknotwendig, daß zwei Äpfel und zwei Äpfel vier Äpfel ergeben; man wird daher sehr überrascht sein, wenn man im Laden etwas anderes feststellen würde. Aber in der Realität beobachten wir durchaus, daß das "Recht" auf Leben und Unversehrtheit nicht immer mit der wünschenswerten Ausschließlichkeit gilt und daran sind bei weitem nicht nur die staatlichen Akteure schuld.(9) Außerdem ist das scheinbar so einleuchtende "apriorische" Gewaltausschlußprinzip alles andere als klar: Denn was ist Gewalt? Zählt auch "strukturelle Gewalt"(10) dazu? Oder psychischer Druck? All dies wird nicht erläutert. Wichtiger noch: In einer komplexen Wirtschaft sind Eigentumsfragen oft umstritten und bedürfen erst einer rechtlichen Regelung. Es ist beispielsweise oft nicht klar, auf welche Weise wir Eigentumsrechte definieren sollen und wie wir Verträge interpretieren sollen, die auf bestimmte Fragen keine klare oder gar keine Antwort vorsehen.(11) Wir brauchen daher eine Entscheidungsinstanz, die hier kollektive Verbindlichkeiten schafft ohne daß die unterlegene Partei anschließend einfach "den Anbieter von Recht und Ordnung" wechseln kann und sich um die getroffene Entscheidung nicht kümmert.

Aber noch ein anderes Argument spricht gegen eine grundsätzliche Staatsskepsis. Denn in der Realität kommt es regelmäßig zu Verstößen gegen die genannten "apriorischen" Grundsätze, und zwar überwiegend nicht von staatlicher Seite. Die sozialen Probleme, vor denen wir nach Hoppe stehen, kommen keineswegs nur dadurch zustande, daß wir auf staatlicher Seite kleptokratische und selbstherrliche Akteure haben und ansonsten nur friedliebende Bürger, die von seinen apriorischen Grundsätzen durchdrungen sind. Vielmehr schafft erst die empirische Uneinigkeit staatlichen Regelungsbedarf; wir benötigen in solchen Fällen eine Instanz, die eine von allen anerkannte Entscheidung trifft. Und oft genug ist der Staat nicht zu stark, sondern im Gegenteil zu schwach: Ein starker Staat würde sich durch private Partikularinteressen nicht so leicht instrumentalisieren lassen. Hoppes staatskritischer Manichäismus ("Die Menschen sind gut, der Staat ist schlecht; alle Zwischentöne stören nur die Heilsgewißheit") überzeugt mich daher nicht.

(11) Man kann nun einen Schritt weiter gehen und sich fragen, ob es die vom Liberalisten behaupteten Rechte "von Natur aus" überhaupt gibt: Sind sie nicht eher das Ergebnis von Einigungsprozessen, also von Konventionen? Und gibt es Freiheiten möglicherweise ebenfalls nicht vor der Gesellschaft oder gegen die Gesellschaft, sondern nur in der Gesellschaft? Aber unabhängig davon, daß hier ganz andere Denkansätze möglich sind, stellen wir uns eine einfache Frage: Ist diese Auffassung Hoppes im Sinne von Ludwig von Mises, dem das Institut, an dem Hoppe wirkt, seinen Namen verdankt? Vielleicht genügt es, hier mit einigen Zitaten Klarheit zu schaffen. Mises schreibt:

"Die gesellschaftliche Einrichtung, die durch Anwendung von Zwang und Gewalt die gesellschaftsschädlichen Leute dazu bringt, sich an die Regeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens zu halten, nennen wir Staat, die Regel, nach denen dabei vorgegangen wird, Recht und die Organe, die die Handhabung des Zwangsapparates besorgen, Regierung.

Es gibt freilich eine Sekte, die glaubt, man könnte auf jede Art von Zwangsordnung ohne Gefahr verzichten und die Gesellschaft ganz auf der freiwilligen Befolgung der Sittengesetze aufbauen. Die Anarchisten halten Staat, Rechtsordnung und Regierung für überflüssige Einrichtungen in einer Gesellschaftsordnung, die wirklich dem Wohle aller dient und nicht nur den Sonderinteressen einiger Privilegierter. ... [Aber der Anarchist ...] fehlt ...darin, daß er annimmt, daß alle ohne Ausnahme geneigt sein werden, diese Regeln freiwillig zu befolgen. ... Der Anarchismus verkennt die wahre Natur des Menschen, er wäre nur durchführbar in einer Welt von Engeln und Heiligen.

Liberalismus ist nicht Anarchismus; Liberalismus hat mit Anarchismus nicht das geringste zu tun." (Mises, 1927/1993, 32; 33)

Deutlicher kann man es, wie ich finde, nicht sagen. Alles andere wäre auch ein Rückfall hinter Hobbes; denn bereits dieser englische Philosoph erkannte klar die hier auch von Mises erwähnte dilemmatische Struktur sozialen Handelns: Man selbst ist nur bereit, sich an Regeln zu halten, wenn die anderen es auch tun.(12) Und damit dies geschieht, schafft man Kontrollinstitutionen, die man, wenn man will, "Staat" nennen kann. Fehlt diese Instanz, gibt es letztlich keinen rationalen Grund, sich an Regeln zu halten.

(12) Aber nicht nur Ludwig von Mises hat die Vorstellung kritisiert, nach der wir in einer modernen Wirtschaftsordnung ohne staatliche Institutionen auskommen können. Das gleiche gilt für Adam Smith, einen der Väter des klassischen Liberalismus. Smith entwarf fast so etwas wie eine liberale Ordnungspolitik im Sinne des 20. Jahrhunderts. Denn entgegen einer verbreiteten Meinung war Smith nicht ein Theoretiker des "Laissez-faire", sondern er erkannte die Bedeutung staatlicher Institutionen für den "Wohlstand der Nationen" (Wille und Gläser, 1977) und zwar auf Grund von empirischen Betrachtungen: Im Unterschied zu Hoppe wird bei Smith die Frage, was der Staat tun sollte, gerade nicht auf Grund von apriorischen Grundsätzen beantwortet.(13) Was den "Wohlstand der Nationen" erhöht, wird erforscht, nicht postuliert. Nach Smith sollte der Staat

die Wissensvermittlung organisieren (nicht: betreiben!), um die Menschen vor den negativen individuellen Folgen der Arbeitsteilung zu schützen (Streminger, 1995, S. 177),

die Marktordnung sichern und ausbauen, etwa durch die Senkung oder Abschaffung der Zünfte und Zölle,

die Konsumenten vor Monopolen schützen,

Monopole bei teuren oder riskanten Produktionsverfahren selbst betreiben (!),

für innere und äußere Sicherheit sorgen,

das Gesundheitswesen (Seuchenvorsorge) organisieren,

eine Infrastruktur (Straßen, Brücken, Wasserstraßen) bereitstellen, die zu kapitalintensiv ist, als daß sie durch private Kapitaleigner bereitgestellt werden würden,

die Rechtsaufsicht über Wirtschafts- und Arbeitsverträge sicherstellen,

den Banknotenumlauf regulieren,

und für einen Patentschutz sowie den Schutz geistigen Eigentums eintreten (Wille und Gläser, 1977, 276-286).

Der Staat sollte aber weder in den Marktprozeß eingreifen (Smith lehnte sogar staatlich veranlaßte Transfereinkommen ab) noch ein monopolistischer Betreiber von Unternehmen sein, die auch privatwirtschaftlich organisiert sein könnten. Natürlich ist diese Liste der Staatsaufgaben weder vollständig noch sakrosankt. Sollte sich herausstellen, daß sie zu lang oder zu kurz oder unzweckmäßig ist, muß sie korrigiert werden. Ein Liberaler besitzt eben kein apriorisches Wissen über die Mittel, mit denen die Freiheiten der Bürger erhöht werden können.

Ich möchte nicht mißverstanden werden. Liberale und Libertäre gehen ein gutes Stück ihres Weges gemeinsam, etwa beim Kampf gegen staatliche Fehlleistungen und gegen eine zu hohe Staatsquote; und ich gebe zu, daß in unseren Wohlfahrtsstaaten liberale Prinzipien durchaus noch weitaus stärker zur Geltung kommen können und sollen. Aber bis zu welchem Punkt dieser Kampf geführt werden sollte; ob es nicht auch positive Seiten des Staates gibt; ob man nicht auch beim Abbau des Staates des Guten zu viel tun kann das alles scheint mir noch unzureichend analysiert zu sein.

3. Libertarianismus eine Variante des Fundamentalismus?

(13) Wir können diese Behauptung sogar noch verschärfen. Mir scheint, daß im Libertarianismus Behauptungen zu finden sind, die einen fundamentalistischen Charakter haben. Was ist Fundamentalismus? Fundamentalisten hießen ursprünglich jene amerikanischen Protestanten, die gegen die naturwissenschaftliche Aufklärung und (!) gegen die theologische Hermeneutik darauf bestanden, daß die Bibel, insbesondere der biblische Schöpfungsbericht, wörtlich zu nehmen ist (Spaemann, 1989, 47). Die Ergebnisse der Naturwissenschaft, insbesondere die Evolutionstheorie, könnten nach fundamentalistischer Auffassung gegen die Bibel nichts ausrichten, denn Gott habe die Naturgesetze sowie alle Fakten, die uns an die Evolutionstheorie glauben lassen, vor 5.100 Jahren eben gleich mitgeschaffen. Daher mögen uns naturwissenschaftliche Befunde glauben lassen, daß die Welt ein paar Milliarden Jahre alt ist, aber in Wirklichkeit sei es eben ganz anders.

Aber auch die theologische Tradition könne gegen die Bibel nichts ausrichten, denn die Wahrheit eines Textes lasse sich ohne hermeneutische Umwege "in ihm selbst" finden. Das Problem, welche der möglichen Auslegungen eines Textes die maßgebende ist und "die Wahrheit sagt", wird nicht etwa durch das Verstehen einer Interpretationstradition, sondern durch Evidenz, Intuition und gegenseitige soziale Bestätigung gelöst. Unfreundlich ausgedrückt: Komplexität wird nicht durch Erfahrung und Denken, sondern durch Kameraderie reduziert.(14)

Fundamentalisten gehen also zum Zweck ihrer Weltdeutung und ihrer praktischen Orientierung auf feste Fundamente zurück, die sie in einer "unmittelbaren", nicht durch Interpretationstraditionen differenzierten Auslegung von Texten, in der Intuition oder in "apriorischen" Sätzen finden und die durch Erfahrung nicht korrigiert werden können. Erfahrung und kritisches Denken richten daher gegen Fundamentalisten nichts aus: Nicht ihr Erwartungshorizont oder ihre Theorien, sondern ihre Erfahrungen werden korrigiert. Auf diese Weise gerät ein radikaler Fundamentalismus "[...] weder mit der Logik noch mit der Erfahrung in Konflikt [...]" (Spaemann, 1989, S. 47).

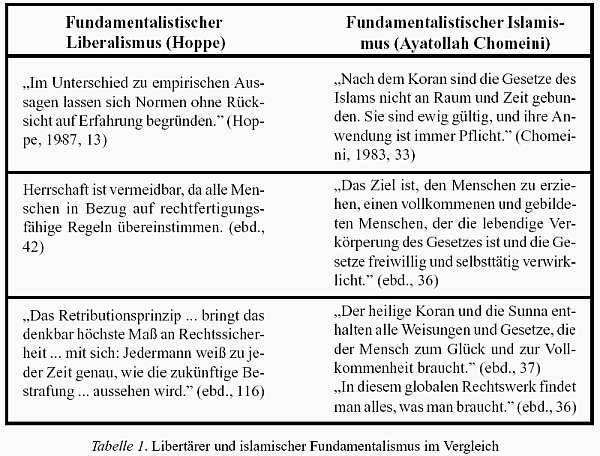

(14) Nun will ich hier natürlich nicht behaupten, daß die meisten oder gar alle Libertarier Fundamentalisten im genannten Sinne seien. Aber die im folgenden aufgeführten Parallelen zwischen einer fundamentalistischen Theorie des islamischen Staates(15) und einer libertären Position scheinen mir doch auch nicht völlig zufällig zu sein. Sie zeigen wenigstens dies: Eine libertäre Staatskritik beinhaltet fundamentalistische Tendenzen, auf die geachtet werden muß, um nicht das libertäre Anliegen mit dem der (Ordo-)Liberale, wie erwähnt, ja durchaus sympathisiert zu diskreditieren. Sollte die Überzeugung vom Staat als Wurzel allen Übels nämlich nicht mehr das Ergebnis kritischer Diskussion, sondern ihr Axiom darstellen, dann wäre ein entscheidender Schritt in Richtung auf einen libertären Fundamentalismus getan. Sehen wir uns daraufhin einige Gemeinsamkeiten von fundamentalistischem Liberalismus, wie ihn Hoppe vertritt, und fundamentalistischem Islamismus im Sinne von Ayatollah Chomeini an (vgl. Tabelle 1). Die Parallelen liegen in folgenden Punkten:

Für beide Konzeptionen sind Normen ohne Rückgriff auf Erfahrung begründbar durch Hinweis auf ihren apriorischen Charakter bzw. ihre textliche Verankerung.

Eine genaue Beachtung der entsprechenden Normen macht Herrschaft überflüssig.

Beide Konzeptionen leiten aus den Normen detaillierte Rechtsvorschriften ab, die nicht Ergebnis generalpräventiver Zweckmäßigkeitsüberlegungen sind.

Natürlich unterscheiden sich beide Konzeptionen inhaltlich. Hoppe vertritt das "Retributionsprinzip", also den Grundsatz, daß die Strafe dem Verbrechen möglichst exakt gleichen solle oder aber dem Opfer wenigstens ein Recht auf Entschädigung einräumt. Ein Mord zum Beispiel darf nach Hoppe mit der Todesstrafe, eine Körperverletzung mit einer Körperverletzung bestraft werden. Und wer etwas stiehlt oder raubt, muß (mindestens) den Gegenwert erstatten. Er schreibt:

"Die Tat bestimmt exakt, wie die Strafe aussehen darf; und genauso exakt, wie sie nicht aussehen darf." (Hoppe, 1987, S. 115).

Die von Chomeini aus dem Koran entnommenen strafrechtlichen Normen sind ebenfalls nicht das Ergebnis von erfahrungsbasierten Zweckmäßigkeitsüberlegungen, sondern sie ergeben sich aus der Textexegese: Darf der Statthalter des Propheten weniger peitschen, als im Koran vorgesehen ist? Nein allerdings (immerhin!) auch nicht mehr (Chomeini 1983, S. 62). Hier gilt entsprechend: Der Text bestimmt exakt, wie die Strafe aussehen darf; und genauso exakt, wie sie nicht aussehen darf.

Aber moderne, offene Gesellschaften sind gerade dadurch charakterisiert, daß sie nicht unwandelbare Grundsätze exekutieren, sondern der Erfahrung einen entscheidenden Platz einräumen. Grundsätze, die wir ohne Rücksicht auf ihre Folgen in der Realität anwenden, können keine ernstzunehmenden Enscheidungshilfen bei der Beurteilung praktischer Fragen sein.

4. Zusammenfassung

1. Zwang, auch staatlicher Zwang, kann freiheitsschaffende Auswirkungen haben.

2. Freiheit ohne Zwang kann im Ergebnis nur zum Krieg aller gegen alle genauer: zur anarchistischen Kleinstaaterei vergangener Jahrhunderte zurückführen.

3. Die dogmatische Einführung des Retributionsprinzips wäre ebenfalls ein Rückschritt, sie bedeutete im Extrem die Wiederzulassung der Blutrache.

4. Die Legitimität von Zwängen kann nicht erfahrungsunabhängig ermittelt werden. Weder der Koran noch angeblich erfahrungsunabhängige Grundsätze des Anarchismus können eine Erforschung dessen ersetzen, was die Menschen als legitim ansehen und wie ihren Präferenzen zur Realisierung verholfen werden kann.

5. Der Libertarianismus läuft Gefahr, fundamentalistisches Denken zu adoptieren, wobei er sich systematisch von den Ergebnissen der empirischen Wissenschaften abkoppelt.

6. Freiheit durch staatlichen Zwang bleibt die einzig rationale Alternative für moderne Gesellschaften wobei man zugestehen sollte, daß gegenwärtig natürlich nicht alle existierenden Zwänge legitim und zweckmäßig sind.(16)

Aber dies alles ändert nichts daran, daß der Dissens zwischen beiden Konzeptionen diskutiert werden kann und muß; denn schon Ludwig von Mises wußte, daß gesellschaftlicher Frieden und die Identität der Bürger von ihrer Übereinstimmung in zentralen gesellschaftlichen Leitvorstellungen abhängt. Kurz: Liberale und Libertäre sind gezwungen, gemeinsam über die Rolle des Zwangs nachzudenken.

Literatur:

Becker, Gary S. und Guity Nashat Becker (1998): Die Ökonomik des Alltags. Von Baseball über Gleichstellung zur Einwanderung: Was unser Leben wirklich bestimmt. Tübingen: Mohr (Siebeck)

Chomeini, Ayatollah Ruhyollah (1983): Der islamische Staat. Aus dem Persischen von Nader Hassan und Ilse Itscherenska. Berlin (Ost): Klaus Schwarz.

Eucken, Walter (1952): Grundsätze der Wirtschaftspolitik. Tübingen: Mohr (Siebeck). 6. Aufl. 1990.

Galter, Hannes D. (1995): Zur Entstehung "fundamentalistischer" Bewegungen. In: Weinke, Kurt und Michael W. Fischer (Hrsg.): Bedrohte Demokratie. Graz: Leykam, S. 43-58.

Galtung, Johan (1972): Eine strukturelle Theorie des Imperialismus. In: Dieter Senghaas (Hrsg.): Imperialismus und strukturelle Gewalt. Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 29-104.

Hayek, Friedrich August von (1977): Drei Vorlesungen über Demokratie, Gerechtigkeit und Sozialismus. Tübingen: Mohr (Siebeck).

Hobbes, Thomas (1634/1992): Leviathan. Oder: Stoff, Form und Gewalt eines kirchlichen und bürgerlichen Staates. Hrsg. und eingeleitet von Iring Fetscher. Frankfurt am Main: Suhrkamp. 5. Aufl. 1992.

Holzwarth, Fritz (1985): Ordnung der Wirtschaft durch Wettbewerb. Entwicklung der Ideen der Freiburger Schule. Freiburg im Breisgau: Rudolf Haufe.

Hoppe, Hans-Hermann (1987): Eigentum, Anarchie und Staat. Studien zur Theorie des Kapitalismus. Opladen: Westdeutscher Verlag.

(1993): Einführung: Ludwig von Mises und der Liberalismus. In: Mises (1927/1993), S. 7-41.

Jasay, Anthony de (1995): Liberalismus neugefaßt für eine entpolitisierte Gesellschaft. Berlin: Propyläen.

Mises, Ludwig von: Liberalismus (1927/1993). Hrsg. von Hans Hermann Hoppe. Sankt Augustin: Academia-Verlag 1993.

Nutzinger, Hans G. (1993): Art. "Ordnungspolitik". In: Georges Enderle et al. (Hrsg.): Lexikon der Wirtschaftsethik. Freiburg: Herder, Sp. 784-793.

Rothbard, Murray N. (1978): For a New Liberty. The Libertarian Manifesto. New York: Libertarian Review Foundation.

Spaemann, Robert (1989): Das Wort sie sollen lassen stahn. Versuch über den Fundamentalismus. In: DIE ZEIT 52, 22.12., S. 4748.

Streminger, Gerhard (1995): Der natürliche Lauf der Dinge. Essays zu Adam Smith und David Hume. Marburg: Metropolis.

Weber, Max (1920/1960): Rechtssoziologie (1920). Aus dem Manuskript herausgegeben von Johannes Winckelmann. Neuwied und Berlin: Luchterhand.

Wille, Eberhard und Martin Gläser (1977): Staatsaufgaben bei Adam Smith. Eine Würdigung unter Allokationsaspekten. In: ORDO 28, S. 3473. Wiederabgedruckt in: Horst Claus Recktenwald, Hrsg.: Ethik, Wirtschaft und Staat. Adam Smiths politische Ökonomie heute. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1985, S. 262286.

Anmerkungen:

(1) Hayek (1977), S. 26.

(2) In der Sprache der Ökonomik gesagt: Hier gibt es positive externe Effekte des Regelsystems "Straßenverkehr". Natürlich gibt es auch negative externe Effekte wie Abgase und Lärm. Aber da es Mode geworden ist, nur von den negativen Effekten zu reden, sollten die positiven doch zumindest gelegentlich erwähnt werden.

(3) Freiheit bedeutet also nicht einfach "... lärmendes Vergnügen, zechen, ein Feuerchen legen ..." (Richard Pipes, Russia Under the Old Regime, New York 1974, S. 174f.; zitiert nach Jasay 1995, S. 23), oder wie immer sonst einem einfallen könnte, seinen Launen freien Lauf zu lassen.

(4) Zur Kritik der Vorstellung, daß wir in der Realität ständig solche Wahloptionen haben können, vgl. den Beitrag von Klaus Peter Rippe in diesem Band

(5) Unter der Bezeichnung "Ordo-Liberalismus" faßt man die Vertreter der sog. "Freiburger Schule" der Ökonomie zusammen, also insbesondere Franz Böhm und Walter Eucken; sie wollten die liberalen Ziele mit den Mitteln der sog. "Ordnungspolitik" erreichbar machen. Vgl. dazu etwa Eucken (1952/1990). Zu einer zusammenfassenden Darstellung der Ideen der Freiburger Schule vgl. Holzwarth (1985). Zum Begriff "Ordnungspolitik" vgl. Nutzinger (1993).

(6) Vgl. dazu Hoppe (1993).

(7) Zur Deregulierungsbewegung vgl. insbesondere Becker und Becker (1998), Kap. 2.

(8) Selbst im Erbrecht kennen wir die Bestimmung, daß man ein Erbe auch ablehnen kann.

(9) Schon Max Weber sah in seiner Rechtssoziologie das "Recht" auf etwas lediglich als eine erhöhte Wahrscheinlichkeit an, daß eine Person, die dieses Recht besitzt, auch in den Genuß dieses Rechtes kommt. vgl. dazu Weber (1920/1960), S. 73.

(10) Mit diesem Ausdruck bezeichnete Johann Galtung (1972, S. 55) die wesentlichen Ursachen für das Wohlstandsgefälle zwischen Entwicklungs- und Industrieländern.

(11) Man denke etwa an die Frage, ob die Firma oder die Arbeitskraft das Eigentumsrecht an einer Idee hat. Die juristischen Fragen sind hier diffizil und lassen sich nicht einfach auf der Basis der genannten Grundsätze beantworten.

(12) Vgl. dazu Hobbes (1634/1992), S. 105: "Denn wer zuerst erfüllt, kann nicht sicher sein, daß der andere daraufhin erfüllen wird, da das Band der Worte viel zu schwach ist, um den Ehrgeiz, die Habgier, den Zorn und die anderen menschlichen Leidenschaften ohne die Furcht vor einer Zwangsgewalt zu zügeln." Vgl. auch S. 110f., wo Hobbes die gesellschaftliche Konstituierung des Eigentums betont: "... die Gültigkeit von Verträgen beginnt erst mit der Einrichtung einer bürgerlichen Gewalt, die dazu ausreicht, die Menschen zu ihrer Einhaltung zu zwingen, und mit diesem Zeitpunkt [!] beginnt auch das Eigentum."

(13) Wille und Gläser (1977, S. 279) können daher schreiben: "Smith strebt ... weder a priori ein minimales Staatsbudget an noch lehnt er dogmatisch ein bestimmtes öffentliches Ausgabenvolumen ab."

(14) Die Reduktion von Komplexität kann als eine der wichtigsten Leistungen der Naturwissenschaft angesehen werden. Man denke an Theorien, die gleichartige Strukturen hinter der Vielfalt der Erscheinungen nachweisen. Das einfachste Beispiel wäre die astronomisch nachgewiesene Identität von "Abendstern" und "Morgenstern".

(15) Nach Galter (1995, 44) beruht Chomeinis politischer Islamismus allerdings auf einer neuen Interpretation des Korans. Damit träfe eines der obigen definitorischen Merkmale auf Chomeinis Buch nicht zu. Allerdings ist nach Galter das "Beharren auf einem einmal fixierten Fundament" das entscheidende Merkmal für einen Fundamentalismus. In diesem Sinne kann man auch Chomeinis Entwurf als fundamentalistisch bezeichnen.

(16) Man denke nur an die Drogenpolitik.

| nach oben | Beitrδge | Startseite |